La langue et culture vietnamienne

• Noms vietnamiens •

La plupart des Vietnamiens ont trois noms. Les personnes les plus éduquées peuvent en avoir jusqu'à cinq, tandis que les paysans n'en ont parfois qu'un. Le premier est le nom de famille ou de clan, qui est transmis du père à ses enfants. Il n'y a qu'une douzaine de noms de famille dans tout le pays. Le deuxième prénom est une qualité ou une vertu que les parents espèrent que l'enfant aura. Par exemple, le nom du garçon Van signifie succès, tandis que le nom de la fille Thi signifie fertilité. Les prénoms, qui viennent en fait en dernier lieu, peuvent être choisis parmi une grande variété d'alternatives : Lien signifie lotus, Lan signifie orchidée, Hong signifie rose, Ngoc signifie jade, Thuy signifie perle, etc. Certaines personnes, en particulier dans les zones rurales, peuvent avoir un surnom : Mao signifie chat, et est un nom donné à ceux qui sont nés l'année du chat, tandis que Hai signifie le plus jeune. Les catholiques se donnent un prénom chrétien, tandis que les personnes instruites peuvent avoir un nom de plume ou un pseudonyme.

• Langue et politesse •

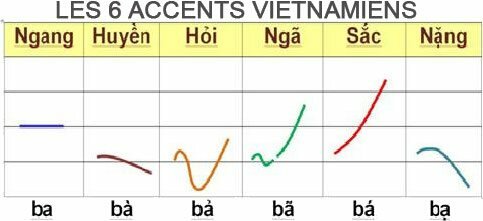

Le vietnamien est une langue complexe, aux origines diverses. Il est écrit en utilisant l'alphabet romain, avec des accents sur les voyelles pour indiquer les tons, qui sont utilisés pour distinguer les différentes significations de ce qui serait autrement le même mot.Le nord-vietnamien a six tons, tandis que les dialectes du sud en ont cinq. Par exemple, le mot ma peut signifier "cheval", "joue", "mais", "fantôme" ou "tombe" selon l'intonation.Dans certains cas, il y a des mots différents pour un même concept selon que vous êtes au nord ou au sud, et aussi selon que vous êtes un homme ou une femme. A Hanoï, le mot pour "oui" c'est vang, mais à Ho Chi Minh Ville c'est da. Il y a plusieurs manières de dire bonjour avec chao: les hommes utilisent anh quand on parle à égal à égal ou em à un jeune homme, ong en signe de respect envers un vieil homme, et ba en tant que politesse quand on s'adresse à une femme âgée. Une femme dira em à une fille, mais co à une plus vieille femme. Chao anh, chao co, chao ba, ...

• L'art de manger •

Les repas consistent généralement en un bol de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes sur le dessus, souvent avec une sauce versée dessus. Le riz est rempli d'un bol au centre de la table, à l'aide d'une cuillère.Tenez vos baguettes aux deux tiers du chemin plutôt qu'au milieu, portez votre bol à votre bouche et soulevez la nourriture dans votre bouche avec les baguettes tenues presque verticalement.Lorsque vous en avez assez, placez les baguettes à plat sur le bol. Ne les placez jamais dans le riz car cela ressemble aux bâtons d'encens plantés dans des récipients et utilisés dans le culte des ancêtres, et serait donc associé à la mort.

• quốc ngữ •

• áo dài •

Bien au-delà de la tenue traditionnelle qui met en valeur la beauté féminine vietnamienne, le "ao dai", est aussi devenu symbole de la culture nationale.Avec le "non la", le chapeau conique, son meilleur compagnon dans la nuit des temps, ce fameux couple continue de s’imposer dans la poésie et les beaux-arts comme une inspiration inépuisable. Il n’empêche que les femmes et filles, de tout âge, attendent dès que possible des occasions pour les porter. Cela vous laisse à imaginer jusqu'à quel point ils sont chers à la moitié de notre pays. De fait, leur portée dépasse bel et bien les frontières, de même que l’importance de leur amoureux dans le monde entier.

Avant l’invasion chinoise existait un système d’écriture d’origine indienne. Puis la domination de la Chine introduisit des milliers de mots chinois et l’utilisation de caractères chinois. Du 11ème au 13ème siècle fut mis au point un système d’écriture proprement vietnamien, à la fois phonétique et idéographique, nommé chu nôm.Mais c’est en 1651 que fut publié par un jésuite français, Alexandre de Rhodes, le premier dictionnaire latin/vietnamien. Il s’agit d’une transcription romanisée, nommée quoc ngu. Utilisés au départ par les missionnaires catholiques, puis plus tard par l’administration coloniale française, le quoc ngu devint obligatoire à l’école en 1906, puis devint, en 1919, l’écriture nationale.